走近大国重器丨探访第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”

中央纪委国家监委网站 沈东方

正在建造中的我国第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”。受访单位供图

工作人员开展油漆膜厚检测。受访单位供图

“爱达·花城号”建造过程中运用了数字化技术。图为工作人员操作数字化造船相关程序。受访单位供图

工作人员在进行邮轮设备调试。受访单位供图

国产大型邮轮建设方中船集团上海外高桥造船有限公司鸟瞰图。受访单位供图

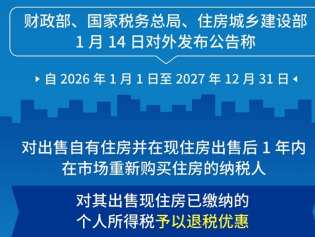

4月28日,在中国船舶集团旗下上海外高桥造船有限公司的船坞中,经过6小时的坞内注水和吃水实时观测,我国第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”完成坞内起浮。这标志着邮轮项目整体进度已完成超过70%,全面转入内装和系统完工调试阶段。该邮轮预计将于2026年底交付,并于2027年在广州开启国际航线。

大型邮轮被誉为“移动的海上城市”,也是先进制造业与现代服务业深度融合的生态体系。与我国第一艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”相比,“爱达·花城号”将给游客带来哪些不同体验?在设计建造方面,实现了哪些升级改造?邮轮的建造为上下游产业带来了怎样的发展机遇?让我们一起走近这座“移动的海上城市”一探究竟。

邮轮设计建造总周期缩短、总吨位和总长度增加,造得更快更好

5月13日,随着首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”安全靠妥上海吴淞口国际邮轮码头,2025年吴淞口国际邮轮港国际邮轮突破100航次。

航空母舰、大型液化天然气运输船、大型邮轮被称为造船业皇冠上的“三颗明珠”,代表全球船舶工业的最高水平。2018年11月,在首届中国国际进口博览会上,中船集团上海外高桥造船有限公司签署了两艘大型邮轮的设计建造总承包合同。这两艘大型邮轮后来被分别命名为“爱达·魔都号”和“爱达·花城号”。

相较于第一艘国产大型邮轮,“爱达·花城号”总吨位增加6400吨,达到14.19万吨;总长度增加17.4米,达到341米。

这些参数的变化似乎并不显著,但从设计角度来看,“爱达·花城号”并不是在“爱达·魔都号”设计基础上的简单拉长,而是全船布局都发生了巨大变化,可以说是一次全新的设计。

“从乘客体验来看,‘爱达·花城号’的空间更大更舒适。公共区域面积扩大了约3000平方米,为乘客提供了更丰富的休闲空间。同时,‘爱达·花城号’还增加了19间客房以及多种新套房房型,可使乘客住宿体验更好。”中船集团外高桥造船设计研究院院长王章建告诉记者,“爱达·花城号”的船名灵感来自“花城”广州,寓意如同一座富有生机的流动花城。该船在设计上融合了海上丝路和岭南风情等中国文化元素,与“爱达·魔都号”的敦煌风格有很大不同。

如果说建造“爱达·魔都号”是“摸着石头过河”,那“爱达·花城号”的设计建造过程就是“站在巨人的肩膀上”。从首艘国产大型邮轮的第一块钢板搭建开始,中船集团上海外高桥造船有限公司邮轮项目部副部长崔永参与了两艘国产大型邮轮的建造全过程。

“造邮轮的基本原理类似于拼装积木,即把一个个模块有序组装起来。”崔永回忆,在“爱达·魔都号”建造过程中,多次出现组装到一半发现不对需要拆掉重装的情况,或者有些区域全部安装好后却因其他区域的设计变更,导致又得拆掉重来。

“我们总结了之前的经验教训,梳理出几万条相关内容,针对各种可能出现的情况制定了应对措施,因此第二艘邮轮的建造过程顺利了很多,设计建造总周期预计会比第一艘邮轮缩短8个月。”崔永说。

从“能造出来”到“造得更快更好”,王章建也有相似的体会。“比如在邮轮上设计大型剧院,这对我们而言是个完全陌生的领域,一开始连具体要求都不清楚,只能边学边做。有了第一艘邮轮的经验后,我们在设计第二艘邮轮时就知道该考虑哪些因素,在设计过程中做好经验总结和关键节点的控制,从而提高设计的准确性。”

智慧变革助力各系统协调配合,智能导航、自动驾驶保障航行安全

邮轮行驶平稳,除了耳边的海浪声和窗外的海景,游客几乎无法感觉到自己正在船上;房内卫浴设施配置智能恒温系统,淋浴水流力度堪比陆上星级酒店;剧院每晚都有精彩的表演,绚丽灯光配合环绕立体声效营造沉浸式观演体验……

这些美妙的旅行体验,都依靠邮轮上各系统协同保障来实现。“大型邮轮的建造难度极高,因为它不仅需要融合船舶工程、机电系统、内装设计、酒店管理等多领域技术,还要兼顾舒适性和安全性,是一项高度复杂的系统工程。”王章建说。

大型邮轮之“大”,说的不仅是它的体积,更是其繁杂精密的系统。据统计,一艘大型邮轮的零件数超2500万个。在其内部,仅电缆长度就超4700千米,像人的毛细血管一样遍布在全船各个角落。

“邮轮的设计建造,主要分为平台和内装两部分。我们先设计出整个船的外壳结构,并划分好各个区域的功能;具体功能区域的内部设计,也就是内装,则由不同的分包商负责。”中船集团上海外高桥造船有限公司总监吴晓源介绍,这两部分的协同配合,是建造邮轮的关键所在。

与陆地建筑不同,邮轮上乘客可见区域外的背景工程隐蔽空间非常狭小。在天花板上方的有限空间内,需要布置风管、冷热水管、电缆、消防水管等大量管线,这些管线容易与灯具的灯筒、散热器,空调的回风箱、进风箱等内装构件相互碰撞。如果在模型设计阶段没有解决好,在现场安装时就会出现问题。“‘爱达·魔都号’有大量此类问题是在现场处理的,而‘爱达·花城号’通过在模型中提前构建各种构件,优化空间布局,大幅减少了现场实际干涉的产生。”吴晓源说。

“邮轮设计涉及的问题太多、太复杂,仅靠人工记忆根本无法满足管理需求。最早我们尝试用Excel表格进行管理,但随着问题增多,插入的图片等资料也越来越多,表格变得过于庞大,而且很多复杂的设计和安装信息难以从图纸上直观获取。”王章建介绍,设计团队以建造第一艘大型邮轮时采集到的海量数据为基础,全新开发了一个三维模型协同平台,推广了移动端全三维电缆敷设技术,同时升级了设计数据服务平台,这些改进都缩短了协同设计的周期,并提升了设计质量。

数据平台带来的效率飞跃,身在建造一线的崔永最有体会。“以前我们拿着的是一沓图纸,现在只需要手持一个平板电脑,所有的三维模型、生产工艺、检验活动一屏可见。当安装到一定程度时,我们会在现场用平板电脑拍照,调出设计模型,将模型中的完工状态与现场实际状态进行对比,看哪些东西还未安装,进而判断采用哪种顺序进行安装。”

“爱达·花城号”的“聪明”之处不止于此。它搭载了先进的智能导航系统,结合雷达、AIS(自动识别系统)和AI(人工智能)算法等,能够识别周围环境,自动规划最优航线并避免碰撞。航线规划好后,在特定条件下(如开阔水域、熟悉水域等)支持自动驾驶功能,减少人为操作失误,提升航行安全性和效率。此外,团队与中国电信合作,在邮轮上部署5G天线,并在邮轮核心机房部署轻量级5G核心网络,能让乘客在大海之上享受高速网络服务。

“这些智能化应用不仅提升了邮轮的运营效率和安全性,还为乘客提供了更便捷、个性化的服务体验,标志着国产邮轮在智能化领域的重大进步。”王章建说。

国产大型邮轮带动构建全产业链生态体系,撬动千亿级产业集群

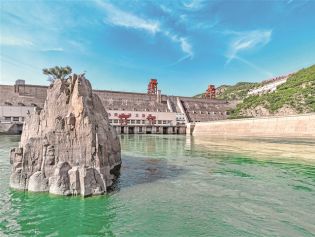

今年以来,上海邮轮经济持续火热。前2个月,上海邮轮口岸累计接靠国际邮轮130艘次,接待进出境旅客35.1万人次,分别同比增长3.1倍、2.6倍。无论是邮轮旅游消费带来的巨大前景,还是邮轮建造取得的重大突破,都表明我国邮轮经济“乘数效应”正在显现。

上海市浦东新区高东镇是国产大型邮轮建设方中船集团上海外高桥造船有限公司的所在地,如今这里已经集聚了一批邮轮制造及上下游配套企业。

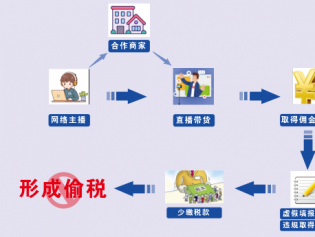

一艘邮轮,撬动的是千亿级产业集群。业内常用“1∶14”来算邮轮的经济账:一艘邮轮的设计建造能为船舶修造、母港、零售、金融等14个相关产业链带来推动作用。

关于邮轮供应链生态,吴晓源给记者列了一组数字。“一艘大型邮轮大约有400家一级供应商,也就是直接与我们签订合同的企业。一级供应商下面有800至1200家左右的二级供应商,二级供应商下面可能还有几千家三级供应商,提供各种原材料、设备、技术支持。”

在邮轮建造的高峰期,每天有近4000人上船工作。这些工人在船厂周边生活,带动了将近4000个家庭的相关经济活动。这里形成了类似小镇的生活圈,周边也相应发展出了各种生活配套设施。

国产化、本土化配套产业的能力提升,是中国船舶工业发展的重点方向。

钢板,是组成邮轮的最基本要素。据了解,“爱达·花城号”大约需要1.9万吨厚钢板和1.2万吨薄钢板。崔永介绍,“在建造过程中,焊接收缩和吊装作业都容易使薄板分段发生变形,为解决这一问题,我们公司投资建设了薄板分段生产流水线,实现了37米宽度的全宽型分段生产。”

上海浦东新区《外高桥地区邮轮产业发展规划》指出,到2025年,外高桥地区要初步建成世界级邮轮制造总装基地、服务全国并辐射亚洲的亚太邮轮物供基地,形成具有全球影响力的邮轮产业集聚区基本框架;到2035年,形成产业体系完善、高端制造领先、消费资源汇聚的世界级邮轮产业集聚区。

“我们通过‘爱达·魔都号’的经验积累,帮助国内厂商了解并突破了陆上与海上应用的差异,并在‘爱达·花城号’的建设中逐步培养国内供应商,一边将国外厂商引入中国,一边培育国内本土化企业,未来的目标是在第三艘大型邮轮建造时,将全船国产化率提升至80%左右。”吴晓源告诉记者。

中国企业新闻网摘编:亓淦玉 |